1983: la economía política de los economistas justicialistas en las elecciones de la transición a la democracia

1983: The political economy of the Justicialist economists in the elections of the transition to democracy

Ignacio Andrés Rossi (1)

1. Becario Doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Investigador asociado al Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Identificador ORCID: https:// orcid.org/0000-0003-3870-1630. Correo electrónico: ignacio.a.rossi@gmail.com

Resumen

Los debates económicos durante la campaña de 1983 constituyen un espacio y una dimensión relevante para construir explicaciones acerca de las imitaciones económicas del gobierno de transición de Raúl Alfonsín (1983-1989). Si bien estas restricciones en el orden de la macroeconomía fueron jerarquizadas y estudiadas por un vasto caudal de estudios pertenecientes a la economía, la sociología económica y la historia económica, en este trabajo ponemos el foco en un sector no analizado hasta el momento por la historiografía como los economistas del Partido Justicialista. Pese a que el Justicialismo no ganara las elecciones de 1983, sin dudas fue un actor relevante de los debates de política económica dado su peso electoral y su historia política como por la centralidad de sus economistas en el debate público. En virtud de ello, ponemos el foco en una serie de entrevistas llevadas a cabo por el semanario Mercado a economistas como Roberto Lavagna, EduardoSetti, Alfredo Gómez Morales, Guido Di Tella, entre otros; y estudiamos los diagnósticos y propuestas económicas formuladas. Además, el abordaje se realiza vinculando los análisis de los economistas justicialistas en relación a una serie de testimonios e indicadores relevantes de la economía argentina y examinando sus propuestas en vinculación con la coyuntura crítica atravesada por la deuda externa, la inflación, el déficit fiscal, la fuga de capitales, entre otros problemas macroeconómicos. Como se concluyó, los economistas justicialistas coincidieron en que los temas más relevantes de la época eran la necesidad de emprender una reactivación del aparato productivo apalancado en la recuperación del consumo vía aumento del salario real como condición previa para recuperar la inversión y renegociar la deuda externa en el marco de un programa de mediano plazo. Sin embargo, hubo algunas diferencias centrales en torno a otros temas vinculados como la política en torno al sistema financiero, la centralidad de las exportaciones y una eventual estrategia de concertación política que adelantaron varias de las dificultades que enfrentaría el radicalismo en el gobierno.

Palabras clave

Deuda externa, inflación, democracia, Partido Justicialista, economistas

Abstract

The economic debates during the 1983 campaign constitute a relevant space and dimension to construct explanations about the economic imitations of the transitional government of Raúl Alfonsín (1983-1989). Although these restrictions in the order of macroeconomics were ranked and studied by a vast amount of studies belonging to economics, economic sociology and economic history, in this work we focus on a sector not analyzed until now by historiography, such as the economists of the Justicialist Party. Although the Justicialist Party did not win the 1983 elections, it was undoubtedly a relevant actor in the economic policy debates given its electoral weight and its political history as well as the centrality of its economists in the public debate. In virtue of this, we focus on a series of interviews carried out by the weekly Mercado with economists such as Roberto Lavagna, Eduardo Setti, Alfredo Gómez Morales, Guido Di Tella, among others; and we studied the diagnoses and economic proposals formulated. In addition, the approach is carried out by linking the analyses of the Peronist economists in relation to a series of relevant testimonies and indicators of the Argentine economy and examining their proposals in relation to the critical situation crossed by the external debt, inflation, fiscal deficit, capital flight, among other macroeconomic problems. As concluded, the Peronist economists agreed that the most relevant issues of the time were the need to undertake a reactivation of the productive apparatus leveraged on the recovery of consumption via an increase in real wages as a precondition to recover investment and renegotiate the external debt within the framework of a medium-term program. However, there were some central differences around other related is sues such as the policy around the financial system, the centrality of exports and an eventual strategy of political agreement that anticipated several of the difficulties that radicalism would face in the government.

Keywords

External debt, inflation, democracy, Justicialist Party, economists

Introducción

En los años ochenta, durante el proceso político de la transición a la democracia, la Multipartidaria (2) se convirtió en un actor central de la política argentina; incluso pese a las ambivalencias que tuvo respecto a la confrontación frente a los militares en sus inicios (Velázquez Ramírez, 2019: 58). Con la convocatoria radical y el aval del peronismo, el escenario político que se consolidó en el marco de la transición se estructuró en torno a los militares, los círculos civiles que los apoyaban y el polo político-civil formado en torno a la Multipartidaria. Precisamente, fue a partir de 1982 cuando la Multipartidaria inició un ciclo ofensivo de movilizaciones que respondieron a su endurecimiento ante la llegada de Leopoldo Galtieri a la presidencia, hecho interpretado por parte de las oposiciones políticas como un ciclo refundacional análogo al de Martínez de Hoz tras la llegada de Roberto Alemann (1981-1982) al área económica (Estévez Andrade y Méndez, 2024). Sin embargo, tras la guerra de Malvinas y el ocaso económico, se diluyó cualquier posibilidad de negociación con los militares y se configuró la inminente salida electoral (Gambarotta, 2016). En aquel entonces, el justicialismo enfrentaba el desafío de resolver las internas sin la figura del líder Perón como elemento cohesionador, emergiendo la crisis política que el movimiento atravesaba desde 1975. Entonces, el PJ definió que la cantidad de afiliados conseguidos por cada corriente interna definiría la cantidad de representantes al Congreso Nacional Partidario y elegiría al candidato, aunque hubo sectores contrarios a las salidas electorales internas en favor del movimientismo. Como consideró Aboy (2001), el proceso estuvo marcado de conflictos y episodios de violencia que asociaron al partido y al sindicalismo –ligado al mismo– al pasado conflictivo de 1975 (Baeza Belda, 2017), ofreciendo un espacio de representación política la UCR (3).

Hacia abril de 1983 en el marco de la campaña presidencial, el semanario Mercado (4) inició el ciclo de reportajes a referentes economistas de los partidos políticos argentinos denominado La economía de los políticos. Los mismos, fueron realizados por Gerardo López Alonso, Edgardo Silvetti y Rubén Mattone, periodistas especializados en economía con trayectoria en los principales medios del país como La Nación, El Cronista Comercial, La Prensa, Primera Plana, entre otros. En aquel entonces, los temas en discusión instalados desde la Multipartidaria (5) permearon la campaña electoral del regreso a la democracia en torno a la deuda externa, la promoción sectorial, el rol del Estado, el problema de la inflación (La Multipartidaria, 1982), entre otros y fueron jerarquizados por los partidos mayoritarios (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista) (Belini y Rodríguez, 2023) en el marco de una contienda electoral fuertemente bipartidista.

Como señalaron Belini y Rodríguez (2023), fue aludida la poca trascendencia de las discusiones económicas en aquellos, lo que pudo haber derivado de la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, del keynesianismo en la política económica, de la naturaleza de un nuevo régimen inflacionario desde el Rodrigazo de 1975, de la falta de renovación de los cuadros económicos luego de

la experiencia de la dictadura, entre otras dimensiones (Heymann, 1986; Gerchunoff y Llach, 1988; Heredia, 2006; Rougier y Odisio, 2017). Esto, pese a que la herencia económica del gobierno democrático en 1983 registraba una deuda externa inédita de 45.000 millones de dólares, un déficit fiscal de más de 10% del PBI, una inflación de más del 300 % anualizada, una fuga de capitales inédita y una caída del

salario real desde 1975 del 30 %, entre otros desequilibrios relevantes −por ejemplo, en el sector financiero−, que dificultaban el punto de partida del gobierno democrático (Rapoport, 2020). Este trabajo busca, en línea con el trabajo reciente de Belini y Rodríguez (2023) que analizó el debate económico en los partidos mayoritarios durante la campaña de 1983 a partir de las plataformas electorales, aportar al conocimiento de las discusiones económicas generadas en el seno de los partidos mayoritarios. La exclusividad de este trabajo radica en sus fuentes, porque al poner el foco en los economistas entrevistados por Mercado ampliamos el abanico de debate, análisis y diagnósticos económicos a partir de los principales analistas partidarios en el área económica. En esta oportunidad, y como parte de un trabajo más amplio que viene estudiando los diagnósticos económicos de diferentes extracciones políticas durante la campaña, ponemos el foco en el justicialismo.

Para abordar el análisis, es preciso de antemano jerarquizar las ideas económicas como parte central del estudio de la historia económica. Aunque, las ideas o ideologías políticas y económicas cuentan con una larga tradición de estudios en Argentina (Zanatta, 1996; Romero, 2005; Terán, 2010; Camarero, 2012), el trabajo también busca jerarquizar la relevancia de las ideas económicas y del pensamiento económico argentino. Se trata de un campo que todavía no fue lo suficientemente desarrollado en nuestro país y que viene registrando una serie de aportes recientes (Dvoskin, 2017; Caravaca, 2021; Dvoskin, Almeida, Pia Paganeli y Coujoumdjian, 2024). En este sentido, caben destacar los abordajes que combinaron el análisis de las coyunturas históricas, las instituciones y la economía para situar a las ideas (Gómez, 2020; Rougier y Odisio, 2017). También a aquellos que pusieron en el centro a los economistas profesionales situados en sus ámbitos de discusión y participación en la vida pública (Neiburg y Plotkin 2003; Rougier y Mason, 2020; Perissinotto, 2021; Ravier, 2021; Odisio y Rougier, 2022; Gutiérrez, 2023; Arana, 2024).

En definitiva, estos trabajos reconocen que las ideas económicas forman parte de un paradigma que, aunque no siempre articuladas, pueden tener una coherencia simbólica que las dota de consistencia e impacto en la vida pública (Hall, 1993; Schmidt, 2014). De esta manera, las ideas forman parte de un campo de razonamiento amplio con incidencia en la actuación y en la interpretación de la política económica al tener presupuestos normativos que jerarquizan los problemas y las posibles soluciones de la economía nacional, de aquí su relevancia para el estudio histórico de las coyunturas específicas de la economía nacional.

Los economistas justicialistas: diagnósticos y políticas económicas para el gobierno democrático

Eduardo Luis Curia

El primer entrevistado fue Eduardo Luis Curia, un joven abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y devenido en economista tras especializarse en la Universidad Católica de la Plata (UCP). En aquel entonces, Curia presidía la Comisión de Estudios y Programación Económica de la Coordinadora de Acción Justicialista que orientaba al dirigente peronista Ángel Federico Robledo (6) –quien, antes de definirse la candidatura Ítalo Argentino Luder, se perfilaba como candidato a presidente y Curia como su Ministro de Economía– (7). Además, Curia era docente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA y la UCP y dirigía la carrera de Economía en la Universidad del Salvador (USAL) y el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) (8). Una de sus principales preocupaciones entonces, fue la restricción externa tras el endeudamiento. Sin embargo, planteó que lo principal en el justicialismo, antes de su abordaje, debía ser respetar ciertas “banderas básicas de la doctrina”, como la prioridad de la distribución de los ingresos. En virtud de ello, sostuvo que era prioritario crecer y distribuir simultáneamente sobre la base de que “el aspecto neurálgico de la reactivación pasa por el consumo” (9).

El argumento esgrimido por Curia era que, que dentro de los componentes de la demanda global (gasto público, inversión, exportaciones y consumo), el consumo era el más deprimido (10). Por ello, sostuvo, “hay que elevar el salario nominal pensando en un aumento del salario real” (11). El economista entendía, que en todo caso, la inversión sería traccionada por el consumo, que a su vez permitiría sostener un programa de crecimiento en el mediano plazo –en referencia a un año y medio–, sobre la base de las mejores perspectivas de negociación que eventualmente tendría un gobierno constitucional ampliando márgenes para “negociar el pago de los intereses y dejar para más adelante la amortización de la deuda en los valores de crecimiento habituales” (12). Era tal el optimismo que el economista justicialista consideró posible y viable la investigación de la deuda externa antes de pagarla, cuestión que contaba con la asesoría del exsecretario de Programación y Coordinación Económica durante el tercer gobierno peronista Antonio López, y que sin dudas fue un debate relevante tanto en la UCR como en el PJ (13).

Imagen I. Eduardo Luis Curia

Fuente: Mercado, 14 de abril de 1983, p. 2.

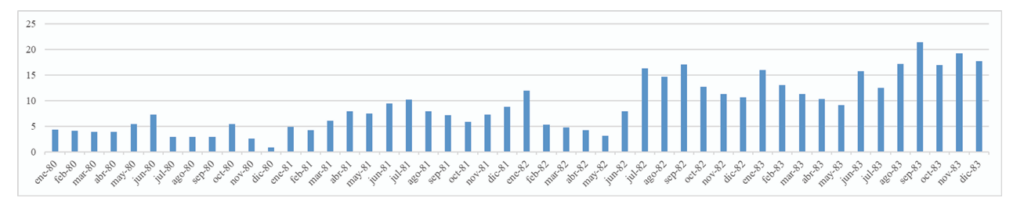

Durante la entrevista, los periodistas económicos sugirieron cierta cautela respecto a una reactivación traccionada por el salario real y el consumo dado su impacto en el sector externo e interrogaron a Curia sobre la posibilidad de impulsar las exportaciones. El economista, por su parte, sostuvo que el efecto multiplicador de dicha variable era marginal y que no permitiría una rápida recuperación del producto. No obstante, los periodistas insistieron en que ante una caída de la inversión del 25 % del producto al 17 % entre 1975-1981, el consumo representaba el 80 % de la demanda global. Curia, sin embargo, no cedió en sus postulados y argumentó que lo prioritario, en las condiciones existentes, era recuperar el salario real, mientras paralelamente se moderaba el costo financiero de las empresas con tasas de interés activas neutras o negativas y la baja de la presión fiscal mediante la ampliación de la base imponible. En el marco de este debate, surgió la cuestión de la presión de los activos financieros como la relevancia de los depósitos a siete días en un contexto de alta inflación. Como puede verse en el gráfico 1, en el contexto de una alta inflación intermensual que comenzaba a superar el 20 %, los depósitos a plazo mínimo de 7 días tomaban una proporción muy alta frente a los depósitos a más de treinta días, en caja de ahorro y/o en cuenta corriente. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo eran tres veces más que los depósitos de ahorro en diciembre de 1983, cuando en 1974 los depósitos a plazo solo estaban en un 10-15% por encima de los depósitos en ahorro (14).

Gráfico 1. Índice de Precios al Consumidor (IPC). Porcentaje de variación mensual. 1980-1983.

Fuente: INDEC.

Según Curia, esta problemática podría revertirse induciendo tasas de interés pasivas negativas para desincentivar esos activos, aunque también abrió la posibilidad de elevar la relación préstamos y depósitos mediante una nacionalización de los segundos y moderar a la baja los spreads bancarios con algún esquema impositivo.

Otro de los debates relevantes estuvo en torno a la inversión extranjera, donde Curia jerarquizó la necesidad de plantear un esquema de repatriación de capitales mediante “un blanqueo con tasas convenientes” y replantear la ley de inversiones extranjeras (15) para convertir a la economía argentina en un “islote reactivante en un mundo recesivo” (16). Sin duda, los postulados de Curia traían debates heterodoxos propios del peronismo y que en las condiciones de la economía de los ochenta mostrarían amplias dificultades para avanzar dado el poder sectorial de diferentes actores, especialmente en el plano financiero (17).

Roberto Lavagna

En aquel entonces, Lavagna era un economista militante del Justicialismo filiado a la línea de Antonio Cafiero. Graduado de la carrera de Economía en la UBA y con un posgrado en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, colaboró con el Centro de Investigaciones Aplicadas creado por el economista Julio Olivera y en la función pública desempeñó varios cargos en el tercer gobierno de Perón. El economista, que en 1985 se integraría como secretario de Industria del gobierno radical en el marco de una apertura política, comenzó dimensionando el peso de la política económica de la dictadura, particularmente su excesivo monetarismo, del deterioro de la economía real materializado en el estancamiento del producto desde 1970. Lavagna coincidió en que tanto la UCR como el PJ pusieran en el centro el crecimiento y redistribución; ya que “no hay forma de crecer en Argentina si simultáneamente no hay un proceso de redistribución de los ingresos” (18). Y para crecer, argumentaba Lavagna, había que priorizar el consumo, aunque en una articulación virtuosa con las exportaciones. Por ello, planteó dos etapas para avanzar en una política económica de crecimiento: i) reactivación del aparato productivo privilegiando que el consumo que representaba, en sus cálculos, el 70 % del producto, y ii) reparación de los sectores sociales más afectados (asalariados e industria nacional).

Para conciliar las dos facetas, sostuvo, había que partir de un crecimiento real de los salarios simultáneamente con un aumento de las utilidades empresarias aprovechando la capacidad ociosa que estimaba entre el 30-40% (19). Por ejemplo, el economista calculaba que de un producto de entre 65.000 a 70.000 millones de dólares estimado entonces, se podía crecer el primer año en 5.000 millones, es decir, un 8 % del PIB. En virtud de ello, calculó posible llevar a cabo una “doble redistribución” donde “la política de ingresos debería asignar al sector asalariado, como mínimo, 2.800 millones de dólares, y dejar para el sector empresario alrededor de 1.200 millones adicionales” (20).

Imagen II. Roberto Lavagna

Fuente: Mercado, 12 de mayo de 1983, p. 2.

Para hacer posible la doble redistribución debía definirse un margen de ingresos y de gasto. Por el lado de los ingresos, Lavagna estimó que la presión tributaria global calculada entre 23-25 % del PIB era adecuada, pero que podía crecer si se moderaban los altos niveles de evasión (21). De todas maneras, concluyó, la mayor elasticidad recaudación-producto aumentaría 1 o 2 puntos la recaudación real.

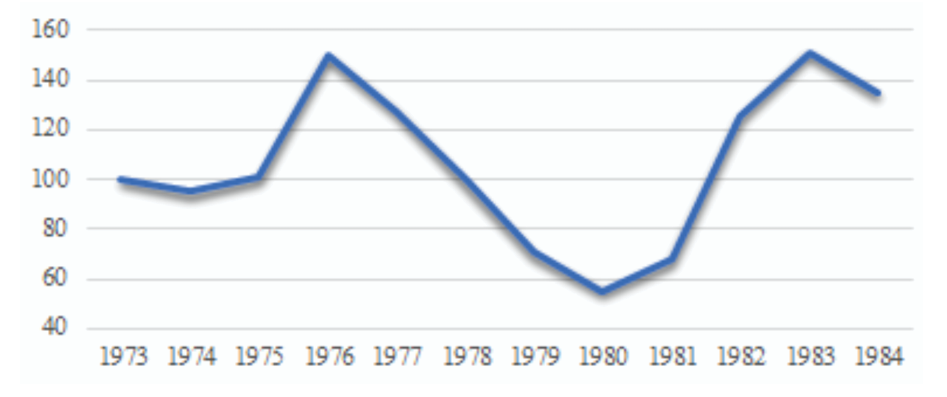

Sobre el sector externo, el economista aseguró que “Argentina no va a poder repagar su deuda, o los intereses, si se pretende montar un programa de carácter recesivo… hay que montar el pago de los intereses en un programa de expansión interna que tenga coherencia económica” (22). Así, calculó que se podría “negociar seriamente en el exterior” sobre la base de que Argentina era el único de los países deudores con la ventaja de superávits comerciales por delante en alrededor de 1.200 y 2.000 millones de dólares. Confiando en la dimensión externa, el justicialista habló de la importancia de impulsar su programa incentivando al sector agropecuario como proveedor de divisas y a los sectores industriales capital-intensivos ligados a los recursos naturales con potencialidad de conquistar mercados externos como la petroquímica vinculada al gas, la industria de medicamentos, el material de transporte ferroviario, las ramas de biogenética, electrónica y máquinas y herramientas como algunos servicios de exportación de ingeniería y consultoría, entre otros. Este programa productivo requería lograr inversiones sectoriales, que veía posibles incentivar mediante estímulos a la protección arancelaria, la desgravación impositiva y un tipo de cambio preferencial alto –que no implicaría una devaluación formal– con un crawling peg para evitar atrasos y mantenerlo en los niveles vigentes. Esto era acertado, ya que como puede verse en el gráfico 2, luego del proceso de atraso que caracterizó al período de Martínez de Hoz, se estaba volviendo a los niveles alcanzados durante la corrección del Plan Rodrigo en 1975.

Gráfico 2. Tipo de cambio real, 1973-1984 (1973=100)

Fuente: Canis, Golonbek y Soloaga (1989, p. 54).

Sobre la problemática financiera, Lavagna reconoció que las actividades financieras mostraban un mayor dinamismo que la economía real como parte de un fenómeno mundial, sin embargo “la tasa de interés no puede ser superior a la tasa de retorno” (23). Por ello, consideró prioritario inducir una baja de tasas a terrenos neutros con subsidios selectivos, aunque no desarrolló un curso de acción concreto.

Eduardo Setti

Posteriormente, llegó el turno de Eduardo Setti, egresado del Doctorado en Ciencias Económicas en la UBA y con un posgrado en la Universidad de Nueva York. Setti, se desempeñaba como asesor de empresas y se declaraba un partidario de la política económica del peronismo desde 1955 (24), aunque contrario a las violaciones de las libertades. En 1973, en el tercer peronismo, fue designado secretario de Economía de la Municipalidad de Buenos Aires y luego director del BCRA, presidente de la vitivinícola estatal Bodegas Giol y secretario de Estado en Energía.

En aquel entonces formaba parte de la Comisión Económica del Partido Justicialista junto a Alfredo Gómez Morales, Antonio Cafiero y Julio Palarea. Según relevó, el peronismo trabajaba con un modelo teórico para recuperar el producto de 1974 en cinco años mediante un crecimiento del 8 % del PIB acumulativo. Como aseguraba Setti:

visualizamos el arranque de este programa con un incremento del salario medio al mismo tiempo que hacemos el lanzamiento de medidas que contribuyan a la reactivación. O sea que la idea de este proceso sería que se produjera, al mismo tiempo, reactivación e incremento de salarios; esto es difícil de lograr en el momento inicial,

pero es razonable pensar que así ocurrirá a partir de los primeros meses (25).

Prioridades que mantuvo firme durante 1984, cuestionando al gobierno radical por no incentivar más los niveles de actividad y asignando a la inflación un lugar secundario (26).

En este esquema, el privilegio al consumo popular debía contrariar la importancia que tuvo, según estimaba, en los últimos años el consumo suntuario. Para ello, debían impulsarse “la producción de los segmentos que se necesitan para atender estos problemas, como la industria de bienes relevantes en la canasta de consumo de la clase trabajadora” (27). Inmediatamente, Mercado interrogó por el efecto de los precios tras una eventual recuperación de los salarios nominales, a lo que el justicialista propuso moderar con una concertación de precios y salarios al estilo del 73 (28), de forma paralela con un incentivo a las inversiones privadas en sectores dinámicos como la construcción de viviendas. Así, aludió a la necesidad de “una concertación para armonizar intereses en pugna y, a [que] mayor éxito de esa concertación, menor injerencia tendrá el Estado en este problema” (29). No obstante, sostuvo, si una eventual concertación no prosperaba quedaría más remedio que aumentar la intervención del Estado, en referencia a un congelamiento explícito.

Imagen III. Eduardo Setti

Fuente: Mercado, 16 de junio de 1983, p. 2.

Entonces, en las reflexiones de Setti, para recuperar el consumo popular en el marco de la restricción externa de la deuda, debían moderarse las importaciones y practicar un estricto control de cambios (30). Respecto a la deuda externa, el economista confiaba en que los bancos acreedores estarían obligados a buscar soluciones, lo que los llevaría a flexibilizar las condiciones de negociación. Por ello, sostuvo que:

el Partido Justicialista definió este tema hace un tiempo, cuando señaló que el mecanismo para renegociar la deuda pasa primero por diseñar un programa de desarrollo económico y tomar como variable de ajuste la balanza de pagos. Iremos a negociar a partir de eso, pero no vamos a ahogar el crecimiento en función de las pautas que nos dicten los bancos del exterior (31).

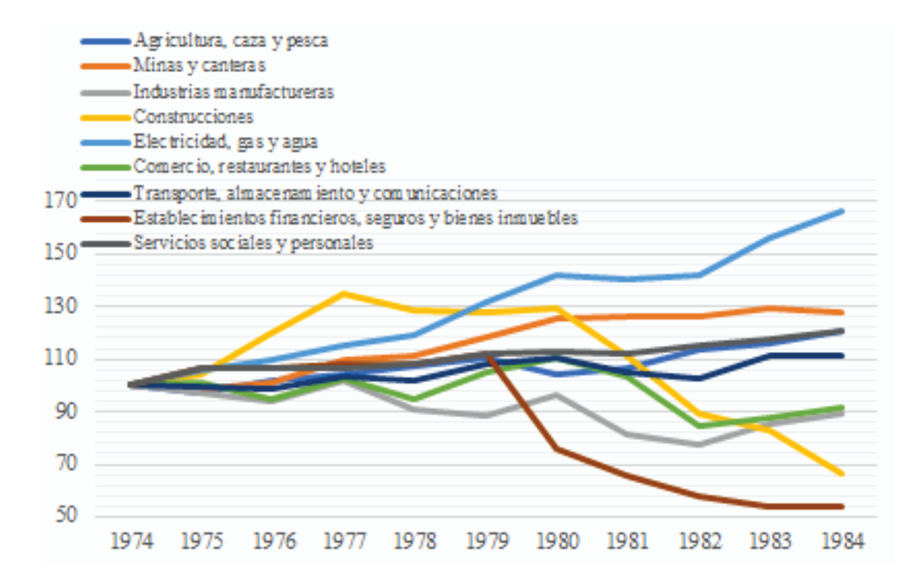

Otro de los temas giró en torno a los precios relativos, Setti aludió a la necesidad de mantener un tipo de cambio real como el vigente, que se venía corrigiendo al alza luego de la crisis bancaria de los años ochenta; argumentando que el reacomodamiento de precios relativos se haría “sin shock devaluatorio” (32). Sí mostró preocupación por el atraso de los precios energéticos que se encontraban atrasados en más de diez puntos respecto a 1979 (33) aunque no planteó una estrategia clara sobre cómo avanzar en una futura corrección. Sobre el sistema financiero se pronunció a favor de la nacionalización de los depósitos y el control de las tasas de interés desde el Estado para orientar el sistema al servicio público. Como aseguró, el sector perdió peso en el producto de forma relevante cómo puede observarse en el gráfico 3, depurando, especialmente, a una banca extranjera que “está operando prácticamente sin depósitos” (34). Deteniéndose en el mismo gráfico, la caída que desde los ochenta experimentaron los sectores construcciones, comercio e industria, puede entenderse la preponderante preocupación en torno a la reactivación.

Gráfico 3. PBI sectorial, 1974-1984 (índice 1974=100)

Fuente: Fide. Coyuntura y desarrollo. Anexo estadístico XXII, diciembre de 1985, p. 7.

Por último, el economista peronista puso de relieve la cuestión internacional, donde pese a las inclemencias confiaba en la caída de los stocks agropecuarios de la CEE y EE. UU., (35) razón por la cual sostuvo la necesidad de seguir manteniendo las retenciones al sector agropecuario y, en todo caso, implementar un sistema diferencial como incentivo exportador y una política de subsidios al consumo. Cuan

do Mercado interrogara en torno al origen de los recursos para avanzar en estas políticas, Setti afirmó que de la contrapartida a los subsidios que recibieron

las inversiones en departamentos en el exterior, los viajes al exterior, los mecanismos financieros que han viciado la actividad de las empresas, todo lo cual nos ha costado no menos de 30.000 millones de dólares ¿y con qué beneficios? Sin absolutamente ningún beneficio. (36)

Nicolás Argentato

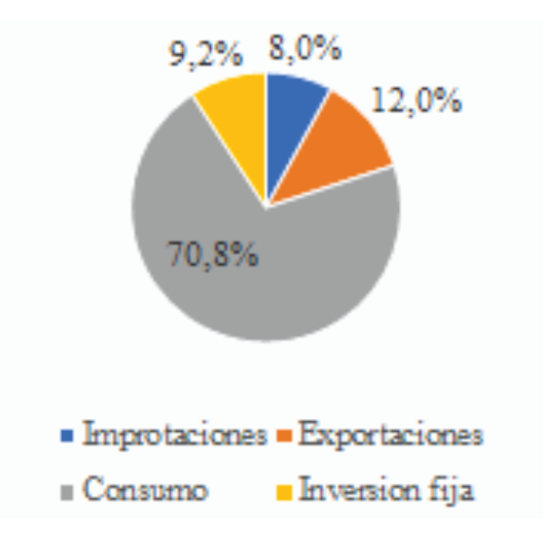

El siguiente reportaje fue para Nicolás Argentato, doctor en Ciencias Económicas egresado de la UBA con posgrados en la Universidad Católica de la Plata. Argentato era profesor de la FCE-UBA, rector de la UCP y presidente de la Asociación de Economistas Argentinos. Identificado como justicialista, participaba de la Comisión de Planeamiento del Movimiento de Reafirmación Doctrinaria Justicialista liderado por Raúl Matera, un prestigioso médico y político cercano a Juan Perón. Con este último, se desempeñó como asesor financiero de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), gerente del Banco Hipotecario Nacional y funcionario del BCRA hasta 1976. Su principal preocupación entonces fue la reactivación de la economía. Postuló que debía privilegiarse el consumo, dado que representaba una parte muy del producto (como puede verse en el gráfico 4) y que, de forma vinculada, el salario financiaba un 70 % de la demanda.

Gráfico 4. Importaciones, exportaciones, consumo e inversión en 1984 (porcentajes).

Fuente: Fide. Coyuntura y desarrollo. Anexo estadístico XXII, diciembre de 1985, p. 1.

Para compatibilizar la reactivación con la restricción externa, el economista planteó restringir las importaciones al mínimo y avanzar en convenios bilaterales de comercio y pagos que permitan alcanzar un superávit de 5.000 millones de dólares (un 20 % más que el vigente).

Como definió entonces:

con los convenios bilaterales y la sustitución de importaciones harán falta alrededor de 3.000 millones de dólares anuales para importar la reactivación. Esto permitirá lograr un saldo importante para pensar en cómo amortizar la deuda externa. Por eso la prioridad número uno es la reactivación. (37)

Su postura, a diferencia de otros, era que la deuda externa no era pagable, y que se requería un mínimo de ocho años para afrontarla con un período de gracia de al menos 15 meses. (38) Sin embargo, ante esta mirada algo más dura con los acreedores, contrastaba al asegurar que no debía ingresarse en un posible club de deudores, asegurando que:

no me parece agradable operar con presión de grupo. La Argentina está en condiciones de hacer el desenvolvimiento que le corresponde y cumplir con el exterior. Cumplir, porque son argentinos los que nos han endeudado, aunque inútilmente en la mayoría de los casos. (39)

Imagen IV. Nicolás Argentato

Fuente: Mercado, 21 de julio de 1983, p. 2.

Sobre la inflación, Argentato consideró viable una desinflación con una recuperación de la actividad planteando que esta no respondía a un exceso de demanda tanto como a

la escasez y la poca diversidad de la producción [en definitiva] responde a un problema de oferta de la producción; el país cuanto menos produce paradójicamente, tiene más inflación. Hay que incentivar la demanda de consumo, máxime en estos momentos, que existe una altísima capacidad ociosa instalada en las empresas [y] hay que dar a las empresas la oportunidad para que no transmitan al nivel de precios los nuevos incrementos salariales. (40)

En resumen, en su visión reducir los costos financieros impulsaría un incentivo a la producción real que eventualmente permita a las empresas absorber los incrementos salariales. Para Argentato, buscar un equilibrio en los factores significaba revertir un alto costo financiero del dinero que explicaba más del 50 % del costo total de las empresas, lejos del 12 o 15 % del componente salarial. Sin embargo, aludió, también debía plantearse una profunda reforma financiera que permitiera desanclar el tipo de cambio de la tasa de interés reduciendo los niveles de esta última como sus efectos en la inflación –dado que una tasa alta solo funcionaba como política antiinflacionaria en un modelo de pleno empleo– evitando un atraso cambiario. Estas medidas debían “eliminar la indexación y sustituirla por una actualización permanente del valor de la unidad monetaria”, mientras se solucionaban los problemas en torno a la diversificación de la producción, “causa madre de nuestra inflación”. (41) Esta política permitiría revertir la preferencia por activos denominados en moneda extranjera, frenando la indexación una vez que la reactivación comenzara y las preferencias de los agentes se volcaran a la economía real denominada en pesos.

Por último, también mencionó el apuro por el tema tributario, jerarquizando la eliminación del IVA creado en 1973 y aumentando la carga sobre impuestos directos con desgravaciones que tiendan a alentar el ahorro y la inversión.

Mediante estas políticas, aseguró, se induciría la confianza en un plazo de seis meses para atraer los activos líquidos colocados en el exterior estimados en

una cantidad tan elevada que podría ser igual a la deuda externa. Eso hay que recuperarlo, ponerlo en vigencia, darle rentabilidad y garantías. Aunque esto parezca espurio, habría que hacer un blanqueo si es necesario a tasa cero y tratar de que vengan los capitales. (42)

Leopoldo Tettamanti

El siguiente entrevistado fue Leopoldo Tettamanti, abogado doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA en 1953. Tettamanti fue embajador internacional en las Comunidades Europeas (1967-1973), secretario de Relaciones Económicas y Comerciales en 1975 y secretario de Comercio Exterior y Negociaciones Económicas Internacionales entre 1975-1976 para luego exiliarse con el golpe militar. Afiliado al Justicialismo, el abogado colaboraba con el Instituto del Tercer Plan Quinquenal del Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO), corriente interna del peronismo vinculada al liderazgo de Antonio Cafiero. (43) De acuerdo con su experiencia política, Tettamanti habló de la importancia del comercio internacional privilegiando la urgencia de aumentar el intercambio defendiendo los mercados argentinos. (44) Primero, aseguró, debía definirse una “comunidad de importación” que permitiera controlar los bienes necesarios para la producción, bajo el argumento de que “la reactivación tiene que hacerse sobre la base de la elevación del consumo interno y en proyección de las exportaciones” (45) , aprovechando la alta capacidad ociosa para abastecer el mercado interno y exportar.

Imagen V. Leopoldo Tettamanati

Fuente: Mercado, 28 de julio de 1983, p. 2.

Sobre la deuda externa, si bien se pronunció por asegurar su pago, se posicionó como partidario político de un club de deudores para encuadrar las condiciones generales de negociaciones como los plazos y los instrumentos de pagos.

Adicionalmente, esta iniciativa permitiría, entendía, profundizar la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) creado en 1980, especialmente profundizando las relaciones con Latinoamérica y suplantando el lugar del mundo desarrollado y su pernicioso proteccionismo. Además, bregó por volver a crear una institucionalidad como la Corporación de la Mediana y Pequeña Industria, jerarquizando que estas representaban el 55 % del PIB industrial y el 70 % de la mano de obra a nivel regional, y un banco de comercio exterior para estimular el intercambio con apoyo financiero. Para esto, Tettamanti consideró prioritario tener un tipo de cambio efectivo y real alto en servicio de las exportaciones y donde fuera muy conflictivo subirlo, trabajar con reembolsos o subsidios.

Guido Di Tella

El 11 de agosto se entrevistó a Guido di Tella, ingeniero industrial egresado de la UBA y Doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology de EEU. UU. Di Tella se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Económicas de la FCE-UBA y como profesor de Economía en la misma casa de estudios y en la UCA. Siendo un militante histórico de la democracia cristiana, se inclinó por el peronismo luego del golpe de 1955, en esos años dirigió la icónica empresa familiar Siam Di Tella. Durante los sesenta fundó el Instituto Torcuato Di Tella, donde también se dedicó a la docencia destacando su teoría del “desarrollo indirecto”. (46) En los setenta, bajo el tercer gobierno peronista, presidió el Fondo Nacional de las Artes y fue viceministro de Economía durante la breve gestión de Antonio Cafiero (1976). Apresado durante la dictadura militar y liberado posteriormente, se exilió al Reino Unido refugiándose en la Universidad de Oxford. En esos años Di Tella volvía a la Argentina para apoyar la candidatura de Antonio Cafiero, mostrando una preocupación especial por la inflación como principal problema de la economía, aunque también jerarquizaba el conflicto político (Di Tella, 1983). De esta forma, postuló que debía encarase un recordamiento económico paralelo a una expansión del crecimiento sobre la base de la acumulación de factores productivos, la mejora de la eficiencia y el incremento del capital. Debía aprovecharse, aseguraba, que las gestiones de Sigaut, Cavallo, Pastore y Wehbe tras la caída de Martínez de Hoz corrigieron el atraso cambiario y la inflación reprimida, por lo cual se debía avanzar en corregir el precio del salario como prioridad.

Propiciar un cambio de régimen que fomentara cierta confianza en los agentes al estilo Lanusse y Cámpora o bien el de Isabel a Videla, contemplaba, permitiría dar “la tranquilidad que hace cambiar las expectativas. Y yo diría que ese tema de las expectativas es uno de los más desordenados que existe en la Argentina”. (47)

En esta línea, aseguró que la tasa de interés libre era alta por la alta fuga al dólar provocada por el pánico, agravando la recesión tras una transición excesivamente larga con manejo de una economía desordenada y alta incertidumbre. Inmediatamente los reporteros de Mercado cuestionaron la posibilidad de un pacto social por que con niveles de inflación del 10/15 % mensual no había “lugar para la más mínima solidaridad”(48); a lo que Di Tella argumentó que el nuevo gobierno tendría “mucha autoridad” para hacerlo efectivo. Sin embargo, aclaró que sería necesario evitar hacerlo al estilo Gelbard, y articularlo con políticas fiscales y monetarias coherentes con los acuerdos de precios: “por supuesto, la idea de que cuando el justicialismo llega al poder se tiene que tirar manteca al techo, no es cierto históricamente”. (49) Con esto, Di Tella se refería a cuidar el déficit público y plantear un acuerdo social menos expansivo de lo que había sido la política de Gelbard. (50)

Imagen VI. Guido Di Tella

Fuente: Mercado, 9 de agosto de 1984, p. 2.

En este sentido, y dado las restricciones nacionales e internacionales, entendía que no debía esperarse una mejora inmediata de la economía, pero que en todo caso el peronismo sería una fuerza –sino la única– para sostener un acuerdo social con sectores amplios, calmando el componente de las expectativas en la inflación e induciendo una lenta recuperación del salario real. Aunque no mencionó medidas concretas, sí aludió a que “si no hay un cambio en el nivel de eficiencia, no puede haber un cambio muy importante en el nivel del salario [por tanto] sino atacamos exitosamente el problema de la inflación, mal vamos a recomponer el tema de los salarios”. (51) Aunque el economista de Cafiero tenía una postura cauta, en la medida que también ponderaba el hecho de que el crecimiento mundial era bajo, en ni

veles del 2-3 % anual, era muy optimista sobre la cuestión de aumentar las exportaciones dado que esperaba una pronta recuperación de las economías industrializadas y un aumento del comercio internacional.

Alberto Sojit

El siguiente reportaje correspondió a Alberto Sojit, Licenciado en economía por la UBA y Doctor por la Universidad de California, EE. UU. Exfuncionario del Ministerio de Agricultura entre 1969-1970, director por la Argentina en el BM entre 1974-1976, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En aquellos años Sojit era asesor económico de los equipos del candidato justicialista Ítalo Luder. (52) Sojit puso en el centro que la tensión entre una política de ingresos y la moderación de la inflación solo podía lograrse con “la llegada de un gobierno civil, con liderazgo político y con un programa ordenado, [lo cual] cambiará las expectativas enormemente y la necesidad de concertación económico-social se hace más seria”. (53) En estas condiciones, sería posible plantear una reactivación con concertación entre trabajadores y empresarios compatibles con un ajuste fiscal progresivo. Esta último, aseguraba, debía descansar en el combate a la evasión y la reasignación del gasto (especialmente, mencionó el recorte del sector seguridad).

Los reporteros de Mercado no tardaron en cuestionar sus alusiones a una “política de ingresos antiinflacionaria”, que sin embargo Sojit creía posible “con un acuerdo y voluntad de las partes”. (54) Esto llevaría, continuaba argumentando, a moderar la puja distributiva, particularmente reduciendo la capacidad del capital para formar precios. Como en el caso de Di Tella, Sojit mostraba confianza en abordar un

acuerdo social amplio y posiblemente un acuerdo de precios al estilo Gelbard, entendiendo que sólo el peronismo tendría la capacidad para calmar expectativas y calmar la inflación, aunque no aludió a otras herramientas técnicas para lograrlo. En otro orden, sí aludió al fomento de las exportaciones, jerarquizando al sector agropecuario sobre la base de potenciar el consumo de fertilizantes y un tipo de cambio alto con retenciones diferenciales. Debía priorizarse, entendía, la actividad agrícola sobre la agropecuaria que ganaba más peso en el comercio exterior ante el proteccionismo de los países industrializados (55), aprovechando tal situación para mejorar el consumo local de carne vacuna o lácteos, entre otros. Adicionalmente, también habló de la necesidad de aumentar la capacidad de la industria avícola previendo un aumento de los precios de las carnes rojas traccionado por la reactivación.

Imagen VII. Alberto Sojit

Fuente: Mercado, 1 de septiembre de 1983, p. 2.

Sobre la deuda externa, Sojit consideró que Argentina presentaba una fragilidad financiera a otros deudores (56), pero que en todo caso era prioridad definir un programa económico nacional sobre la base del consenso evitando las presiones de los acreedores y poder revisar los “indicios de autoendeudamiento, de deuda no legítima; hay algo de eso”. (57) Una negociación favorable, entendía, debía lograr mejores condiciones en variables como las altas tasas de interés, pero también repartiendo costos ante la urgencia de que sólo en 1983 vencían 20.000 millones de dólares y en 1984 otros 10.000 millones. En resumen, Sojit entendía que habría condiciones favorables para avanzar en este sentido y que eventualmente el FMI apoyaría una salida de estas características dado que “no hay otra alternativa”. (58)

Sobre la actividad interna, el economista mostró preocupación sobre el éxito de una eventual reactivación de la capacidad ociosa, dado que no se conocía con certeza la destrucción del aparato productivo, dónde se formarían cuellos de botellas y más generalmente la dinámica industrial de la alta concentración vertical de algunas empresas. (59) Si mencionó que un programa de reactivación debía ser selectivo priorizando las firmas con impacto en la disminución de la restricción externa, es decir, que sustituyan importaciones y generen exportaciones.

José Domínguez

El 8 se septiembre se entrevistó a José Domínguez, economista egresado en la UBA, exdirector del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), Ministro de Economía de la provincia de Mendoza (1973-1976), vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo y profesor de microeconomía en la UBA, la USAL y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Domínguez prefería no identificarse con ninguna línea interna del justicialismo, dado que asesoraba a todos los candidatos. Su principal preocupación era lograr un ordenamiento institucional de la economía partiendo de la “injusta e ineficiente” distribución regresiva del ingreso como principal requisito de una reactivación económica. Como sostuvo, “durante la primera etapa habrá que mirar, sin duda, hacia el mercado interno −que está muy postergado pero que tiene una capacidad de consumo recuperable y modificable− a fin de reactivar la capacidad ociosa que en estos momentos exhiben todos los sectores”. (60) A los fines de evitar los riesgos de caer en una hiperinflación, aseguraba, debía cuidarse que la mejora del salario real se sostuviera sobre un aumento de la oferta de bienes, de la productividad y la reducción de los costos fijos. (61)

No obstante, el economista entendía que esto no sería posible si no se replanteaba el sistema financiero para inducir los incentivos productivos a la economía real reduciendo el costo del dinero, una discusión relevante que se venía dando en el ancho del arco político, aunque algo ambigua (La Multipartidaria, 1982, pp. 47-48). Sí planteó que las tasas de interés positivas provocaban una monetización de la economía que impactaba en el déficit fiscal vía subsidios a los depósitos de las entidades liquidadas o bien la otorgada a entidades con dificultades. En virtud de ello, decía, debía ajustarse la tasa de interés a la capacidad de repago del aparato productivo previendo que:

el sistema va a exigir una nacionalización inicial de los depósitos, porque el sistema se va a recibir nacionalizado; hoy todos los depósitos están por cuenta y orden del Banco Central [y] el sistema está en un nivel de no poder sobrevivir sino tiene un apoyo directo del Banco Central. (62)

Debían fomentarse, aseguraba, que el sistema financiero se adecue a la reactivación para ir a un esquema de encajes fraccionarios, sectores libres de mercado, pero sujeto a evitar una “especulación desenfrenada”.

Imagen VIII. José Domínguez

Fuente: Mercado, 8 de septiembre de 1984, p. 2.

Domínguez compartía que debía convocarse al capital y el trabajo para salir de la crisis interpelando la responsabilidad histórica del sector privado mientras se hacía un manejo adecuado de las variables de la economía por parte del sector público induciendo la reducción de sus costos productivos. La respuesta del sector empresarial, afirmaba, no puede ser “aprovecharse del incentivo a la demanda… para aumentar los precios”. (63) En definitiva, para el justicialista el éxito del programa dependía de la “interpretación correcta del mismo por parte de los sectores empresarios”. (64)

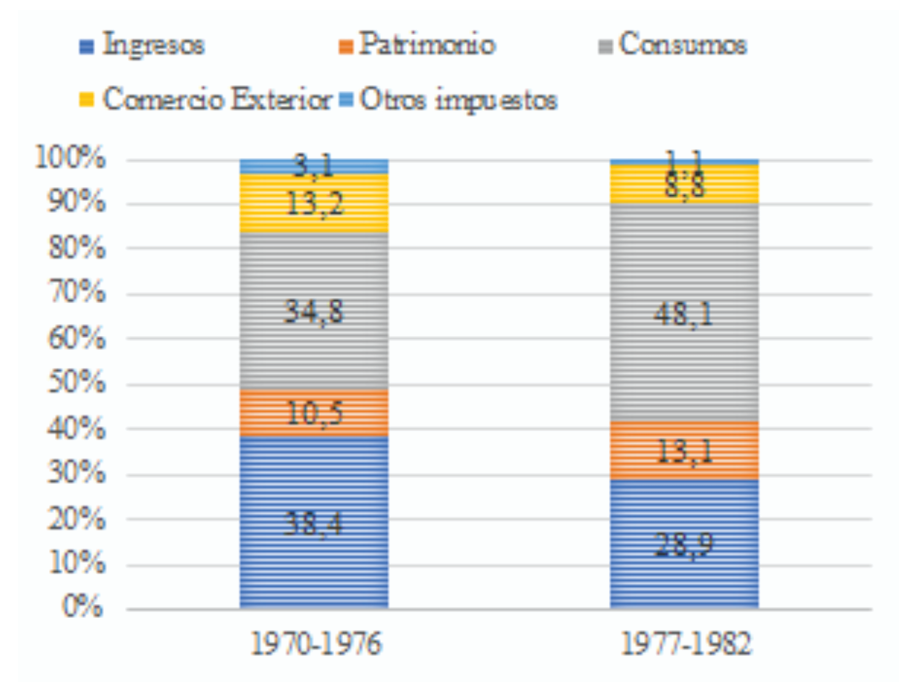

Y los sectores que debían privilegiarse serían los asociados al mercado interno en lo inmediato, más que los ligados a la explotación y exportación de recursos naturales como el petróleo y el gas. Esta convicción en Domínguez se encontraba atravesada por una idea de que la inflación se originaba en la recesión y la canalización de generación de valor en el sistema financiero aumentando los costos fijos de las empresas en la economía real. Adicionalmente, entendía que para revertir esta dinámica también se requería una reforma tributaria que combatiera la alta evasión estimada en el 60 % para el caso del IVA, un debate que respondía posiblemente al peso que ganaron desde los setenta los impuestos al consumo y la caída de los que recaían sobre los ingresos. Como puede verse en el gráfico 5, los impuestos a los consumos habían crecido en una mayor proporción que aquellos que recaían sobre el patrimonio. Por su parte, los impuestos a los ingresos se redujeron, formando en 1982 una estructura impositiva más regresiva que la que promedió entre 1970-1976.

Gráfico 5. Composición porcentual de los principales

impuestos, períodos seleccionados (1970-1976 y 1977-1982)

*En otros impuestos se incluyen eventuales como los de ahorro obligatorio

Fuente: FIDE (1991) El sistema impositivo argentino. p. 49.

Sobre la deuda externa, Domínguez reveló que se encontraban trabajando en un modelo de predicción en el que “los primeros análisis que hemos hecho de muestran claramente que el crecimiento del producto de Argentina está sujeto al re pago de la deuda. Cuando se repague la deuda, especialmente en los primeros 65 años, inmediatamente comenzará a caer el producto”. (65) Por ello, sostenía, debía presionarse por un cambio en las reglas de juego internacional y plantear reducir las tasas de interés y la apertura de los productos de exportación local, confiando en que se impondría el realismo ante las negociaciones con los acreedores.

Alfredo Gómez Morales

A menos de 20 dias de las elecciones se cerró el ciclo de entrevistas con con un breve reportaje al economista justicialista Alfredo Gómez Morales. Contador público y Doctor en Ciencias Economicas de la UBA, Gómez Morales contaba con una larga trayectoria en la función pública en diversos organismos habiendo sido Ministro de Economía (1952-1955 y 1974-1975) y presidente del BCRA (1949-1952 y 1973-1974) en los últimos gobiernos peronistas. En aquel entonces Gómez Morales, que se presentaba como asesor justicialista dado que no aspiraba a ocupar cargos, fue ovacionado por los reporteros de Mercado sobre su “exitosa” gestion en los cincuenta dado la reducción de la inflacion. Por ello, el experimentado economista rescató algunos factores de vigencia para superar las limitaciones actuales de la economia. En primer lugar, puso de relieve la necesidad de lograr la discplina de todos los sectores en aceptar un consenso social, lo que debía estar al margen, aseguraba, de cualquier liderazgo principalista y sostenerse en el convencimiento de la necesidad de un programa de estabilización. Por caso, citó el caso de la aceptacion del consumo de pan de peor calidad en todos los estratos sociales, derivado de la aceptación de la idea de “un esfuerzo compartido”. (66)

Sin embargo, el economista aclaró que no era viable, en las condiciones de entonces, un congelamiento de precios y salarios de dos años como se hizo en 1952; que en todo caso debía ser por un plazo de seis meses dado la gravedad de la coyuntura.

Imagen IX. Alfredo Gómez Morales

Fuente: Mercado, 20 de octubre de 1934, p. 2.

También se revalorizó la gestión ante la crisis del balance de pagos en los cincuenta, donde se emprendió un plan generalizado de austeridad que permitió llegar a un superavit en 1953. En este caso, Gómez Morales habló de la relevancia del control de cambios para limitar las importaciones a lo indespensable con permisos del BCRA para administrar las divisas y cortar “los gastos internos superfluos (67) y las importaciones superfluas”. Adicionalmente, para incentivar la reversión de capitales y eventualmente la inversión, sostuvo que se debía “crear una atmosfera de confianza, no de carácter infalible por que en el mundo nadie esta seguro, menos los capitalistas, pero sí de una confianza razonable que se necesita para borrar el excepticismo con respecto al país”. (68) Las medidas concretas a priorizar serían beneficiar la importacion de insumos críticos y maquinarias en sectores preferenciales que contribuyeran al aumento de la inversion; también exenciones de justificacion de capitales en sectores concretos, aludiendo a que “es malo tener hijos fuera del matrimonio, pero peor es no reconocerlos”. (69)

Sobre el sistema financiero, Gomez Morales postuló el problema de que se encontraba sobredimensionado y que operaba con altos costos altos, asegurando que “no puede trabajar, ni servir a la comunidad con una diferencia de tasas o spread de más del 10 por ciento. Entonces hay que reestructurarlo. Se necesitan menos entidades financieras, pero más eficientes y baratas”. (70) No obstante, advirtió sobre los riesgos ante posibles quiebras y su impacto en el BCRA mediante su absorcion, por lo que habría que promover fusiones. Como calculó, existian entre ochenta y cien entidades fundidas, por lo que había que promover su concentracion, asegurando que “nunca he creido en la competencia bancaria porque realmente es un sector que actúa en condiciones monopólicas y ademas, esta manejado y supervisado por el Banco Central… en su orientación y en su responsabilidad”. (71)

Reflexiones finales

Los economistas justicialistas durante la campaña electoral de 1983, pese a algunas distancias, delinearon las bases programáticas de una política económica.

Esta puso de relieve los temas centrales de aquel entonces como el peso de la deuda externa, la alta inflación, el desequilibrio del sistema financiero, la necesidad de una reactivación del aparato productivo y la recuperación de los ingresos, la relevancia de las exportaciones, entre otras. Por ejemplo, en materia de endeudamiento externo, la mayoría de los economistas mostraron cierta confianza en que se podría renegociar y eventualmente afrontar un programa de pagos acorde a una paralela reactivación de la economía. El hecho de que los acreedores se vieran forzados a aceptar esta situación, como el optimismo en la holgura externa que el país tenía en relación a otros países deudores, fueron algunos de los factores que hicieron entender que esto sería posible. Argentato, en este orden, fue una excepción al plantear que la deuda externa no era pagable y que se requería un mínimo plazo de gracia de alrededor de ocho años. También Sojit, quien fue el único que mencionó la cuestión de la parte ilegítima del endeudamiento (un tema que sería recogido en aquellos años por algunos sectores de la política) y Tettamanti, quien también fue el único en pronunciarse abiertamente por un club de deudores.

La prioridad de la reactivación económica, fue prácticamente indiscutida, ya que la mayoría jerarquizó la importancia de aprovechar la capacidad ociosa y la centralidad del rol de los salarios y el consumo para una estrategia inmediata que permitiera redistribuir ingresos. En todo caso, en esta dimensión algunas distancias hubo entre quienes pusieron mayor énfasis en el rol de las exportaciones, como el caso de Lavagna, Curia y Tetamantti, que permitiera a determinados nichos industriales competitivos con inserción externa proveer divisas junto al tradicional sector agroexportador. En definitiva, la reactivación de la inversión y eventualmente la reversión de los capitales fugados serían parte de una segunda instancia del programa económico. En este orden, también tenía un rol central el sistema financiero, del que preocupó su expansión excesiva, las entidades en quiebra y los altos costos de operación con los que funcionaba. Por ello, una gran mayoría puso de relieve la necesidad de reducir tasas de interés como estrategia de achicamiento de costos fijos de las empresas y eventualmente de absorción de los aumentos salariales. Esta cuestión, más claramente definida por Argentato, se presentó como una política antinflacionaria central, aunque hubo algunas disparidades entre quienes hablaron de una nacionalización de depósitos como Setti y Curia, y entre quienes se limitaron a una depuración y fusión de entidades como política sectorial como Gómez Morales.

Otro punto vertebral fue la cuestión de la concertación política, un tema que se tornó prioritario para varios economistas como Sojit, Domínguez y Di Tella, muy cuestionado en aquellos años por el liberalismo local. Algunos hablaron de una política al estilo Gelbard, entendiendo que el peronismo era la única fuerza política capaz de sostener una tregua distributiva de dimensiones eventualmente derivada de la autoridad política del próximo gobierno. Sin embargo, en este orden, otros vieron la concertación como una política necesaria para generar confianza más que como política antinflacionaria y de manejo del sector externo en un cuadro de restricciones. Por último, aunque no menos relevante, fue la cuestión impositiva planteada por algunos como Lavagna y Domínguez, donde si bien la cuestión del alto déficit fiscal no tuvo peso en los debates, si había conocimiento y consciencia acerca de la necesidad de ir a un esquema de mayor progresividad que eventualmente permitiera aumentar los recursos. Sin duda la política económica del justicialismo subestimó el poder del FMI y de los acreedores en la economía nacional, pero también de los grupos económicos locales al desestimar su peso tras las transformaciones operadas durante la dictadura. Otro tema relevante, sugerido más arriba, fue una falta de estrategia clara de reducción del déficit fiscal que pudo asocairarse a la estrategia de reforma tributaria que sin embargo no fue planteada por la mayoría. De forma relacionada, estaba la cuestión de la política antiinflacionaria, que muchos asociaron a la concertación y/o a la generación de confianza del nuevo gobierno que, sin embargo, no describieron en políticas económicas concretas. Todas definiciones y factores que preveían las dificultades que el próximo ministro de Economía, Grinspun, enfrentaría.

Referencias

Basualdo, E. y Kulfas, M. (2001). Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina. Realidad Económica, 173, 76-103.

Belda, J. (2017) Un asunto interno: la derrota del peronismo en las elecciones argentinas de 1983. Derecho Electoral, 24, 153-166. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6133134

Belini, C. y Rodríguez, M. (2023). La democracia y el horizonte de la reactivación económica: expectativas y diagnósticos en los comicios de 1983. PolHis, 32,44-74. https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/472

Canis, C., Golonbek, C. y Soloaga, I. (1989). Principales características de las exportaciones industriales argentinas. FIEL. Documento de Trabajo, 23.

Caravaca, J. y Espeche, X. (2021). La CEPAL en perspectiva: economía, posguerra y región en reuniones latinoamericanas (1942-1949). Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies,1 (50), 53-62. https://iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.517

Camarero, H. (2012). Claves para la lectura de un clásico. En M. Murmis y J. C. Portantiero, (comps.). Estudios sobre los orígenes del peronismo (pp. 35-62). Siglo XXI.

Cortés Conde, R., Batalla, J. O., D’amato L. y Della Paollera, G. (2020). La economía de Perón. Una historia económica (1946-1955). Edasha.

Di Renzo, C. (2023). Integración latinoamericana, nacionalismo y concepciones geopolíticas: el pensamiento de Ítalo Argentino Luder en las décadas de 1970 y 1980. Quinto Sol, 1 (277), 1-22. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-28792023000100088

Di Tella, G. (1973). La estrategia de Desarrollo indirecto. Editorial Paidós.

Di Tella, G. (1983). Perón-Perón, 1973-1976. Sudamericana.

Estévez Andrade, R. y Méndez, M. (2024). Ahora Alfonsín. Historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre. Margen Izquierdo.

Ferrari, M., Ricci, L. y Suárez, F. (2013). El peronismo y las elecciones bonaerenses. De la derrota a la consolidación en el gobierno provincial, 1983-1991.Revista SAAP, 7, 161-190.http://hdl.handle.net/ 11336 /100430

FIEL (1991). El sistema impositivo argentino. Manantial.

Gambarotta, E. (2016). La multipartidaria y su división de lo político. Análisis del discurso de los partidos politicos en la transición a la democracia Argentina.

POSTData, 2 (22), pp. 629-653.

Gerchunoff, P. y Llach, L. (1998). El ciclo de la ilusión y el desencanto: políticas económicas argentinas desde 1880 a nuestros días. Ariel.

Gerchunoff, P. y Hora, R. (2021). La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Siglo XXI.

Gómez, T. (2020). Los planes quinquenales del peronismo. Objetivos, prioridades y financiación. Lenguaje Claro.

Gutiérrez, M. F. (2023). Juan Bautista Alberdi. Liberalismo, igualdad y crecimiento económico en la Argentina del siglo XIX. Imago Mundi.

Heredia, M. (2006). La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín. En A. Pucciarelli (Comp.) Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? pp. 153-198. Siglo XXI Editores.

Heyman, D. (1986). Inflación y políticas de estabilización. Documento de Trabajo CEPAL, 1-47. https;//repositorio.cepal.org/entities/publication/05c6dala-b534-44bb-a357.f2cf4bce72ab

Mason, C., Messina, P. y Rougier, M. (2024). Historia intelectual de la economía: la formación de los economistas, redes y publicaciones especializadas en Iberoamérica (siglos XIX y XX). Octavo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE VIII). Universidad de la República, Montevideo, 3-5 de diciembre de 2024, pp. 20-21.

Neiburg, F. y Plotkin, M. (2003). Elites intelectuales y ciencias sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato di Tella y la Nueva Economía. EIAL: Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 1 (14), 119-149. https://dialnet.unrioja.es/servlet/articulo?codigo=9526315

La Multipartidaria (1982). La propuesta de la Multipartidaria. El Cid Editor.

Perissinotto, R. (2021). Ideas, burocracia e industrialización en Argentina y Brasil. Lenguaje Claro.

Rapoport, M. (2020). Historia económica y social argentina (1880-2003). Crítica.

Ravier, A. (2021). Raíces del pensamiento económico argentino. Grupo Unión Argentina.

Schvarzer, J. (1983b). Problemas para la reactivación industrial. Fundación para una política industrial Argentina. Cuaderno, 4.

Odisio, J. y Rougier, M. (Eds.) (2022). El desafío del desarrollo. Trayectorias de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX. Universidad de Rosario.

Romero, J. L. (2005). Las ideas políticas en Argentina. Fondo de Cultura Económica.

Rougier, M. y Odisio, J. (2017). La Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980). Imago Mundi.

Rougier, M. y Mason, C. (2020). A las palabras se las lleva el viento, lo escrito queda. Revistas y economía durante el peronismo (1945-1955). EUDEBA.

Schmidt, V. (2010). Talking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change through Discursive Institusionalism as the Fourth New Institusionalism. European Political Science Review, 1 (2).

Terán, O. (2010). Historia de las ideas en la Argentina: diez lecciones iniciales (1810-1890). Siglo XXI.

Velázquez Ramírez, A. (2019). La democracia como mandato. Radicalismo y peronismo en la transición argentina (1980-1987). Imago Mundi.

Zanatta, L. (1996). Del Estado liberal a la nación católica: Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1930-1943). Universidad Nacional de Quilmes.

2. Formación política originada en 1981 por los partidos PJ, UCR, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, encargada de emprender negociaciones con el gobierno militar. Velázquez Ramírez (2019) identificó diferentes posturas tanto al interior de la UCR como del PJ y que se distinguían según su postura más acuerdista con los militares o bien por intentar tomar la iniciativa de la apertura política de forma más frontal (45-48).

3. Barómetro electoral. Decisiones y Desarrollo, S.R.L. Mercado, 25 de mayo de 1983, p. 7.

4. El medio, que nació en 1969 de la mano de importantes periodistas como José Delgado, Mario Sekiguchi, Raúl Sarmiento, Alberto Borrini y asesores como Rafael Olarra Jiménez, Ángel Alberto Solá, Carlos García Martínez. Estos, con antecedentes en los principales medios periodísticos de vanguardia del siglo XX como Correo de la Tarde, El Cronista Comercial, La Nación, La Prensa, Primera Plana e incluso revistas como Humor Registrado, Patoruzú, Siete Días, Gente y Satiricón, le dieron a Mercado una fuerte impronta profesional en el periodismo político y económico. Por caso, en estos años los economistas profesionales del staff eran Juan Carlos de Pablo, Domingo Cavallo, Roque Fernández, entre otros.

5. En la medida que los principales partidos se presentaron unidos obteniendo casi el 90 % de los escrutinios y que el resto de las fuerzas políticas no alcanzaron el 10 % de los votos (Ferrari, Ricci y Suárez, 2013).

6. En aquel entonces, se candidatearon por el peronismo, además de Robledo, Luder, Antonio Cafiero y Raúl Matera, todos exfuncionarios relevantes durante el tercer gobierno peronista (Velázquez Ramírez, 2019).

7. Quien había ocupado varios cargos durante las gestiones peronistas de los cincuenta y los setenta, como embajador de diferentes países y ministro de Justicia en 1973. Más adelante, Curia terminaría apoyando a Luder en las elecciones.

8. Sin embargo, cuando Luder se impusiera como candidato por el PJ, Curia lo asesoró en temas económicos y, finalmente, cuando Alfonsín ganó la presidencia, asesoró a la Confederación General del Trabajo (CGT).

9. Mercado, 14 de abril de 1983, Reportaje a Eduardo Luis Curia, p. 2.

10. Lo cual era discutible si se toma la inversión bruta interna que entre 1980 y 1983, se contrajo – 30,6 %, mientras el consumo lo hizo en -8,3 % y las exportaciones crecieron 5,3 %. Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual de 1984, p. 147.

11. Mercado, 14 de abril de 1983, Reportaje a Eduardo Luis Curia, p. 2.

12. Mercado, 14 de abril de 1983.

13. Al punto que durante el gobierno democrático un grupo de diputados radicales y peronistas trabajaron intensamente en una Comisión Investigadora abocada a investigar ilícitos económicos durante la dictadura, se trató de Guillermo Tello Rosas (UCR), Jorge Vanossi (UCR), Balbino Zubiri (UCR), Héctor Basualdo (PJ) y Julio César Araóz (PJ). Ver, Informe y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora. El caso Ítalo. Tomo I. Congreso de la Nación. Cámara de Diputados. 1985.

14. Ver Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual de 1974, p. 9 y Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual de 1984, p. 147.

15. En referencia a la Ley de inversiones extranjeras Nro. 21.382 que desreguló las trabas a la entrada de capitales externos y restringió las áreas asegurando un trato igualitario frente al capital nacional; cuestionada porque no obligaba a la reinversión de utilidades ni fijaba sectores estratégicos.

16. Estando de fondo la discusión por el stock de capitales fugados, que en estos años pasó de 15.000 millones de dólares (1980) a casi 30.000 millones (1983) (Basualdo y Kulfas, 2001).

17. Vale solo mencionar los debates recurrentes que planteo Grinspun para avanzar en una reforma financiera en su gobierno que redimensionara el déficit de la CRM, mecanismo creado para remunerar a las entidades y bancos por retener parte de los depósitos en el BCRA. Por ejemplo, ver Clarín, Saneamiento financiero, 8 de noviembre de 1983, p. 19 y Edgard Mainhard, 23 de octubre de 1984, La polémica financiera, Clarín, p. 18.

18. Mercado, 12 de mayo de 1983, “Reportaje a Roberto Lavagna (Antonio Cafiero)”, p. 1.

19. La capacidad ociosa medida por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) era para la industria manufacturera del 68 % a mediados de 1983, y si bien venía subiendo todavía se encontraba lejos del pico de casi 75 % de 1980 alentada, según analizaban, por una tasa de interés negativa y el control a las importaciones posguerra de Malvinas. FIDE. Indicadores de Coyuntura, mayo de 1983, 206, p. 103.

20. Mercado, 12 de mayo de 1983. Dando prioridad al sector asalariado ya que como aseguraba había perdido participación en el ingreso nacional del 46 % del PIB en 1975 al 36 % en 1981 y se calculaba llegar al 38 % en 1985. Por ejemplo, en aquel entonces se estimaba que un salario mínimo industrial, que cubría poco más del 70% en febrero de 1981, solo cubría el 40 % en 1983. FIDE. Coyuntura y Desarrollo, enero de 1983, 53, p. 7.

21. El nivel impositivo total –Nación y provincias– en 1980 había tocado su máximo histórico con 23,9 % del PIB desde 1970; aunque resultaban preocupantes el bajo aporte de los tributos directos como ganancias y patrimonios. Ahora, la cuestión de la evasión impositiva no contaba con estimaciones certeras, pero las bases imponibles se consideraban subvaluadas especialmente en el caso de los pequeños contribuyentes (FIEL, 1991, p. 55).

22. Mercado, 12 de mayo de 1983.

23. Mercado, 12 de mayo de 1983, p. 3.

24. Seguramente en referencia a la fase del gobierno peronista asociada a la política económica más prudente desde la gestión de Gómez Morales dado las críticas que suscitaron los desequilibrios macroeconómicos del peronismo desde 1945 (Cortés Conde, Batalla, D’Amato y Della Paollera, 2023).

25. Mercado, 16 de junio de 1983, Reportaje a Eduardo Setti (justicialismo), p. 2.

26. Eduardo Setti, 28 de octubre de 1984, “Balance de gestión”, Clarín, p. 12.

27. Mercado, 16 de junio de 1983.

28. En referencia a la política de concertación emprendida por la gestión de Gelbard entre la Confederación General del Trabajo (CGT), los empresarios nucleados en la Confederación General Económica (CGE) y el Estado, la cual buscó un incremento de los salarios reales por encima de la productividad media para fomentar la redistribución del ingreso en favor de los asalariados (Rapoport, 2020).

29. Mercado, 16 de junio de 1983, p. 3.

30. Particularmente, Setti habló de pedirles a las empresas privadas y del Estado que determinen sus necesidades sobre la base de un presupuesto acotado por la administración nacional.

31. Mercado, 16 de junio de 1983.

32. Mercado, 16 de junio de 1983.

33. Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual de 1984, p. 153.

34. Mercado, 16 de junio de 1983.

35. Mercado, 16 de junio de 1983.

36. Mercado, 16 de junio de 1983, p.4.

37. Mercado, 21 de julio de 1983, Reportaje a Nicolás Argentato (Línea Matera), p. 2.

38. Mercado, 21 de julio de 1983.

39. Mercado, 21 de julio de 1983.

40. Mercado, 21 de julio de 1983, p.3.

41. Mercado, 21 de julio de 1983.

42. Mercado, 21 de julio de 1983.

43. Que en aquel entonces sería candidato en la interna presidencial del peronismo para perder con Ítalo Luder en 1983.

44. Mercado, 28 de julio de 1983, Reportaje a Leopoldo Tettamanti (Línea Cafiero), p. 1.

45. Mercado, 28 de julio de 1983.

46. Donde Di Tella destacaba el papel de las exportaciones industriales en el mejoramiento de la eficiencia, el autofinanciamiento del desarrollo y la disminución de la restricción externa; lo que requería conciliar las disputas contemporáneas entre los modelos populistas y liberales (Di Tella, 1973).

47. Mercado, 11 de agosto de 1983, Reportaje a Guido di Tella (justicialista), p. 2.

48. Mercado, 11 de agosto de 1983, p. 4. Otra cuestión en torno al proceso de recordamiento desinflacionario que proponía Di Tella estaba en torno al papel del sistema financiero, donde consideró, sin ser específico, que se debían administrar determinadas áreas para manejar el precio del dinero.

49. Mercado, 11 de agosto de 1983.

50. Y, de hecho, en 1984 manifestó en crítica a Grinspun que se requería un programa más austero para lograr credibilidad, aunque también poner el foco en la modernización productiva sectorial; muy particularmente en el gasífero y agropecuario. Mercado, 9 de agosto de 1984, Reportaje a Di Tella, pp. 2-3.

51. Mercado, 9 de agosto de 1984, p. 3.

52. Que, como destacó Di Renzo (2023) venía siendo una figura central de la política argentina desde los setenta.

53. Mercado, 1 de septiembre de 1983, Reportaje a Alberto Sojit (justicialista), p. 2.

54. Mercado, 1 de septiembre de 1983, p. 3.

55. En 1983 los productos pecuarios y derivados tuvieron un aumento de poco más del 8 % en las exportaciones (aportando 829.000 millones de dólares), mientras que los agrícolas del 37 % (aportando 3.553.000 millones). Mercado, 14 de abril de 1984. Exportaciones: cómo viene el 83, pp. 14-15. Y esta discusión tomó tal relevancia que sería jerarquizada por Lucio Reca, secretario y de Agricultura y Ganadería de Raúl Alfonsín (1983-1985) con el Programa Agropecuario Nacional (PRONAGRO), donde detalló que, además de las inclemencias del comercio mundial, detrás de la mejor performance del sector agrícolas se encontraban factores de competitividad. Programa Agropecuario Nacional (PRONAGRO), Ministerio de Economía, mayo de 1985.

56. Mercado, 1 de septiembre de 1983, p. 4.

57. Mercado, 1 de septiembre de 1983. Un tema que tomó inmediata relevancia en sectores parlamentarios del radicalismo y el justicialismo, los cuales se abocaron a investigar irregularidades en el Ministerio de Economía durante la gestión de Martínez de Hoz, muy particularmente indagando en la estatización de la empresa de electricidad Ítalo. Ver, Informe y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora. El caso Ítalo. Tomo I. Congreso de la Nación. Cámara de Diputados. Buenos Aires, 1985.

58. Mercado, 1 de septiembre de 1983.

59. Schvarzer advirtió esto tempranamente, poniendo el foco en que la capacidad ociosa de la industria no se podría reactivar de golpe porque dado que las cadenas de proveedores se verían truncadas o bien por el proceso mismo de desindustrialización o bien por el desinterés en la economía real ante la mejor rentabilidad del sector financiero (1983).

60. Mercado, 8 de septiembre de 1984, Reportaje a José Domínguez (justicialista), p. 2.

61. Las cifras que exponía Domínguez eran bastante más exageradas que las que medía entonces FIEL o FIDE, por caso, la capacidad ociosa la estimaba en 50 % y el desempleo en 12 %, mientras que datos contemporáneos lo hacía en alrededor de 60 % y el desempleo promedio era de alrededor de 6-7% de la PEA. FIDE. Indicadores de Coyuntura, 206, mayo de 1983, p. 34.

62. Mercado, 8 de septiembre de 1984, p. 4.

63. Mercado, 8 de septiembre de 1984, p. 3.

64. Mercado, 8 de septiembre de 1984.

65. Mercado, 8 de septiembre de 1984, p. 4.

66. Mercado, el 20 de octubre de 1983, Reportaje a Gómez Morales, p. 2.

67. Mercado, el 20 de octubre de 1983, p. 5.

68. Mercado, el 20 de octubre de 1983, p. 6.

69. Mercado, el 20 de octubre de 1983.

70. Mercado, el 20 de octubre de 1983, p. 13.

71. Mercado, el 20 de octubre de 1983, p. 13.